Patente Wie Patente funktionieren – Voraussetzungen, Anmeldung und Beispiele

Patente schützen eine Erfindung – doch das Patentwesen ist sehr komplex und nicht leicht zu verstehen. Unser Artikel gibt einen Überblick über das Patentwesen und erklärt, wie man in fünf Schritten zum eigenen Patent kommt.

Anbieter zum Thema

Der Nutzen von Patenten wird heutzutage kontrovers diskutiert. Zum einen werden Patente als „Wächter“ der Innovation und des Fortschritts betrachtet, denn sie geben Unternehmen zunächst einmal Sicherheit – für das geistige Eigentum und für zukünftige Investitionen.

Kritische Stimmen bezeichnen Patente als per Gesetz verordnete Monopole auf bestimmte Wissensbereiche. Für Unternehmen ist es keine einfache Aufgabe, sich in diesem Dschungel der Perspektiven zurechtzufinden. Eines ist aber klar: Man kann Patente von den globalen Märkte heutzutage nicht mehr wegdenken. Je eher sich Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen, desto schneller können Sie verhindern, dass Ihnen Chancen entgehen. Aber wo sollte man nun anfangen?

Wie funktionieren Patente?

Patente zählen zu den gewerblichen Schutzrechten. Sie schützen das geistige Eigentum ihrer „Schöpfer“ und erlauben diesen, von ihrer „Schöpfung“ zu profitieren. Über Patente können technische Erfindungen (z. B. Vorrichtungen und Verfahren) geschützt werden, die neu sind, eine erfinderische Tätigkeit aufweisen und gewerblich anwendbar sind [DPMA17]. Die maximale Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre. Viele bahnbrechende Erfindungen sind patentiert. Rund 70 % des gesamten technischen Wissens ist in der Patentliteratur festgehalten.

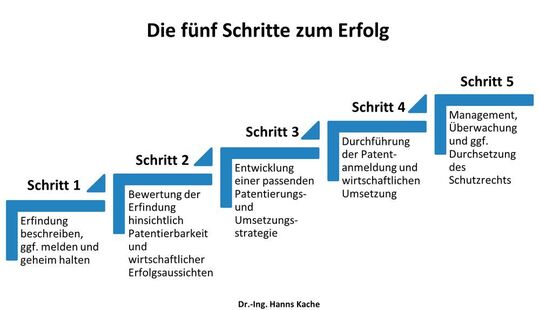

Im Rahmen einer Patentanmeldung sollten folgende, systematisch aufeinander aufbauende Schritte eingehalten werden:

- 1. Erfindung beschreiben, ggf. melden und geheim halten

- 2. Bewertung der Erfindung hinsichtlich Patentierbarkeit und wirtschaftlicher Erfolgsaussichten

- 3. Entwicklung einer passenden Patentierungs- und Umsetzungsstrategie

- 4. Durchführung der Patentanmeldung und wirtschaftlichen Umsetzung

- 5. Management, Überwachung und ggf. Durchsetzung des Schutzrechts

1. Die Erfindung

In einem ersten Schritt sollte die Erfindung möglichst detailliert beschrieben werden. Dazu sollten man mindestens die technischen Merkmale, Funktionen und Vorteile textlich erläutern. Zusätzliche Skizzen können enorm zum Verständnis beitragen. Befindet sich der Erfinder in einem Arbeitsverhältnis, ist grundsätzlich das Arbeitnehmererfindergesetz zu beachten und ggf. eine Erfindungsmeldung abzugeben. Die Erfindung darf vor einer Patentanmeldung nicht veröffentlicht werden.

2. Die Patentierbarkeit – lohnt sich ein Patent?

In einem zweiten Schritt wird die Erfindung bewertet und entschieden, ob eine Patentanmeldung erfolgen soll oder nicht. Für das Unternehmen muss die Frage beantwortet werden, ob sich eine Patentanmeldung wirklich lohnt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bewertung ist eine Recherche (z. B. in den Datenbanken der Patentämter). Sie dient zur Ermittlung der technischen Merkmale, die geschützt werden könnten, und des Stands der Technik, der diesen Merkmalen entgegenzustehen scheint.

Ein weiterer essentieller Bestandteil der Bewertung ist die Analyse der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der Erfindung bzw. die Eruierung der Verwertungsperspektiven. Dazu werden auf kaufmännischer Ebene vor allem folgende Aspekte unter die Lupe genommen: Umsetzung, Kosten/Nutzen, Potential, Hürden, Barrieren, Time to Market und Return on Investment.

3. Die Patentierungsstrategie

Die Patentierung soll die wirtschaftliche Umsetzung unterstützen – nicht umgekehrt. Form follows Function. Daher wird die Patentierungsstrategie in einem dritten Schritt an die geplante wirtschaftliche Umsetzung angepasst.

4. Die Patentanmeldung

Um ein Patent anzumelden muss in einem vierten Schritt beim Patentamt eine Anmeldeschrift eingereicht werden. Diese sollte von einem einschlägig qualifizierten Fachmann (z. B. Patentanwalt) ausgearbeitet sein. Die inhaltliche Abstimmung der Anmeldeschrift mit dem Erfinder/Inhaber ist obligatorisch. Der technische Inhalt bzw. Schutzumfang wird nach der Einreichung vom Patentamt geprüft – dazu ist extra ein Prüfungsantrag zu stellen.

Im Laufe des Prüfungsverfahrens stellt sich dann heraus, welcher Schutzumfang tatsächlich realisiert werden kann. Ein erfolgreiches Prüfungsverfahren endet mit der Erteilung des Patents. Mit der wirtschaftlichen Umsetzung der Erfindung kann und sollte schon vor der Erteilung begonnen werden.

5. Das Patentmanagement

Der fünfte Schritt umfasst das Patentmanagement, die Überwachung des Umfelds und ggf. die Durchsetzung des Schutzrechts gegenüber Verletzern. Durch das Patentmanagement wird sichergestellt, dass die Patentierung strategiegemäß umgesetzt wird. Dies beinhaltet u. a. auch die Einleitung etwaiger Nachanmeldungen im Ausland, die insbesondere unter Berücksichtigung der Kosten sinnvoll ausgewählt werden sollten. Im Rahmen der Überwachung des Umfelds kann ermittelt werden, wer sich sonst noch in dem technischen Bereich der Erfindung tummelt und ob evtl. ein anderer das eigene Patent verletzt. Im Falle der eindeutigen Verletzung kann das Patent seine Muskeln spielen lassen.

Patentierungsverfahren sind komplex

Das klingt alles schön und gut, aber wenn es an die praktische Umsetzung geht, trifft man auch schon auf die ersten Herausforderungen. Diese zeigen sich aufgrund der Komplexität der Patentierungsverfahren oftmals schon sehr früh, insbesondere für Neulinge oder Gelegenheitstäter: Von Beginn an stellt sich die Frage, wie mit Patenten umgegangen werden soll bzw. muss. Sollen eigene Patentanmeldungen erfolgen oder nicht? Wenn ja, in welchen Ländern? Welche Kosten entstehen? Wie kann ein Patentschutz möglichst effektiv und effizient erreicht sowie durchgesetzt werden?

Im Patentwesen ticken die Uhren langsam

Die Zeitspanne von der Patentanmeldung bis zur Patenterteilung kann im Voraus nicht exakt kalkuliert werden – sie kann aber durchaus mehrere Jahre betragen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf diese relativ lange Dauer reagiert und kürzlich bekannt gegeben, dass in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 insgesamt 250 neue Planstellen vorgesehen sind (darunter 170 für die Patentprüfung), um die Bearbeitungszeit der Patentanmeldungen zu verkürzen [DPMA19].

Auch der eigene Arbeits- bzw. Zeitaufwand, der für ein Patentierungsverfahren erforderlich ist, sollte nicht unterschätzt werden. Allein das Studium von umfangreichen Unterlagen und das Abstimmen der nächsten Schritte im Anmelde- und Prüfungsprozess können pro Schutzrecht viele Stunden oder sogar mehrere Tage pro Jahr erfordern. Im Patentwesen gibt es eine Vielzahl an Fristen, die überwacht und berücksichtigt werden muss. Das Versäumen wichtiger Fristen kann sogar zum Erlöschen einer Patentanmeldung oder eines erteilten Patents führen.

Andere Länder, andere Sitten

Erschwerend kommt hinzu, dass die Patentierungsverfahren im Ausland von Land zu Land unterschiedlich sind. Glücklicherweise existieren seit längerem Übereinkommen für internationale Patentanmeldungen, wie beispielsweise in Europa und im Rahmen des PCT-Vertrags, die Internationalisierungen zumindest etwas erleichtern. Das neue europäische Einheitspatent ist noch nicht nutzbar und es kann kaum abgeschätzt werden, ab wann es das sein wird.

Was kostet ein Patent?

Die Patentierungskosten lassen sich im Vorfeld nur Ansatzweise ausrechnen. Allerdings können anhand von Erfahrungswerten folgende Größenordnungen angenommen werden: Im Falle einer nationalen Anmeldung kann mit mehreren tausend Euro und bei weiteren Nachanmeldungen im Ausland mit vielen zehntausend Euro gerechnet werden.

Die tatsächlichen Kosten ergeben sich erst im Laufe des Verfahrens und hängen ganz stark vom betriebenen Aufwand, dem Umfang der Schriften und der Anzahl der nationalen/internationalen Patentverfahren ab. Es sollte daher von Anfang an kritisch geprüft werden, welche Investitionen in Patente tatsächlich sinnvoll sind. Diese Prüfung stellt allerdings eine schwierige Aufgabe dar, da sie einen Blick in die Zukunft beinhaltet. Und wer kann schon genau in die Zukunft schauen?

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1657800/1657895/original.jpg)

Patente

Die zwölf größten Anfängerfehler beim Patentieren von Erfindungen

Welchen Nutzen haben Patente?

Viele Unternehmen fragen sich, wieso sie den ganzen langen Weg einer Patentanmeldung auf sich nehmen sollen und welchen Nutzen sie davon haben. Patente gehören zu den Treibern von Innovation und Kreativität [EuroND]. Patente können den Schutz von technischen Alleinstellungsmerkmalen bzw. der Unique Selling Points (USP) gegenüber dem Wettbewerb ermöglichen. Ohne die Möglichkeit, alleine über eine neue Technologie zu verfügen und diese exklusiv verwerten zu können, würden viele Innovationen ausbleiben. Was würde beispielsweise ein neues technisches Produkt einem Unternehmen nützen, wenn dies von der Konkurrenz im Wesentlichen nachgemacht oder sogar vollständig kopiert werden könnte? Würde das Unternehmen dennoch in Innovationen investieren?

Selbst wenn entschieden wurde, dass keine eigenen Patente angemeldet werden sollen, empfiehlt es sich, bestehende Schutzrechte (insbesondere Patente, Gebrauchsmuster, Designs und Marken) anderer zu ermitteln und zu prüfen, ob diese ggf. der eigenen Entwicklung entgegenstehen. Dazu können beispielsweise detaillierte Recherchen und Freedom-to-Operate-Analysen genutzt werden.

Patente für KMUs und Start-ups

Große Unternehmen und Konzerne haben in der Regel ihre eigenen Abteilungen, die sich um die Patente bzw. Schutzrechte kümmern. Im Bereich der KMU sind solche Abteilungen eher eine Seltenheit. Bei kleinen Unternehmen zählt das Patentmanagement oftmals zu den Nebenaufgaben der Führungskräfte. Für KMU besteht das Potenzial vor allem darin, durch eine effektivere und effiziente Nutzung von Patenten die eigene Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Für Start-ups stellen insbesondere Patente wichtige Assets dar, die bei der Einholung von Risikokapital (Venture Capital) eine zentrale Rolle spielen. Oftmals sind die Schutzrechte – neben den Köpfen der Gründer – die einzigen Assets, die ein Startup hat. Im Jahr 2017 basierten immerhin von 1.776 Gründungen an Hochschulen 232 auf Schutzrechten [EFI19]. Die Investoren wollen sicherstellten, das die Unternehmen – in die sie investieren – auch tatsächlich über die Rechte an ihren Erfindungen verfügen. Die Gründer sollten auch eine klare Regelung der Rechte vereinbaren, um später keine bösen Überraschungen zu erleben. Was würde z. B. passieren, wenn ein Mitglied eines Gründerteams das Unternehmen verlässt und als Mitinhaber oder als alleiniger Inhaber Rechte mitnimmt? Steht das Unternehmen dann ohne Rechte an einem essentiellen Patent bzw. Produkt oder Verfahren dar?

Kein Patentierungsverfahren ohne Expertise

Im Bereich des Patentwesens empfiehlt sich, insbesondere bei geringen eigenen Kenntnissen und Kapazitäten, qualifizierte Experten einzubinden (z. B. Patentanwälte, Rechtsanwälte und spezialisierte Dienstleister). Diese können aufgrund Ihrer einschlägigen Ausbildung, Spezialisierung und Erfahrung viele Aufgaben wesentlich besser und effizienter bewältigen, als man selbst. Routinierte Experten sind meist auf dem neuesten Stand und gehen an die Aufgaben objektiv heran. Insbesondere das Formulieren einer Anmeldeschrift und die Erwiderung von Bescheiden, die im Laufe des Prüfungsverfahrens vom Patentamt erstellt werden, sollte Fachleuten – insbesondere Patentanwälten – überlassen werden.

Wenn eine Erfindung sorgfältig geprüft und eine geeignete Patentierungsstrategie erarbeitet wurde, ist man grundsätzlich schon auf dem richtigen Weg. Wenn dann noch die Rechte an der Erfindung sauber geregelt sind und die Patentierung gemäß der beschlossenen Strategie umgesetzt wird, ist dies der „Jackpot“.

Laufzeit des Patentes und Weiterentwicklung im Blick behalten

Die Laufzeit eines Patents ist auf 20 Jahre begrenzt. Nach Ablauf eines Patents ist der Inhalt für jeden frei nutzbar. Daher ist es sehr wichtig, im Innovationsprozess Neuentwicklung frühzeitig anzustoßen sowie neue Patentierungsverfahren rechtzeitig zu planen und ggf. zeitnah einzuleiten. Was würde eine Firma tun, wenn z. B. ihr Kernprodukt plötzlich ohne Patentschutz dastehen würde?

Mit Förderprogrammen Kosten senken

Um die eigenen Patentierungskosten zu reduzieren, sollte auch geprüft werden, ob Förderprogramme genutzt werden können. Beispielsweise bietet das Förderprogramm WIPANO (Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen) Zuschüsse an, die auch von Unternehmen unter gewissen Voraussetzungen genutzt werden können. Der Maximale Zuschuss beläuft sich auf rund 16.500 € und umfasst auch spezielle Beratungsleistungen durch qualifizierte externe Dienstleister.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1314300/1314385/original.jpg)

Tag der Erfinder

Warum Edison die Glühbirne nicht erfand

Patente – Fluch oder Segen?

Patente bieten viel Potenzial und wirken sich auf unterschiedliche Weise positiv aus. Sie treiben unseren gesellschaftlichen Fortschritt voran und sorgen auch dafür, dass eine Innovation die nächste nach sich zieht. Gleichzeitig sind die Herausforderungen, die Patente mit sich bringen, unbestreitbar und wachsen von Jahr zu Jahr.

Daher sollte sich jedes Unternehmen näher und intensiver mit den Möglichkeiten und Grenzen des Patentwesens beschäftigen. Schließlich wird gerade durch Patente und Verträge sehr genau geregelt bzw. vorgegeben, wer was darf und wer nicht. Und das ist im Wettbewerb entscheidend. Nicht-Patentierungen von wichtigen Erfindungen, zu umfangreiche Patentverfahren und Patentverletzungen können schwere Folgen für Unternehmen haben.

Patente können – richtig angewendet – als Katalysator für den unternehmerischen Erfolg dienen. Allerdings sind Patente keine „Allzweckwaffe“. Kaufmännisches Geschick, kluge Strategien und passende Umsetzungsmaßnahmen sind nach wie vor unentbehrlich.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1439400/1439434/original.jpg)

Erfinder

10 Erfindungen, die zufällig entstanden

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1422400/1422479/original.jpg)

Patente

Wie innovativ Deutschland ist

* Dr.-Ing. Hanns Kache, Patentingenieur, Gesellschafter und Handlungsbevollmächtigter

* EZN Erfinderzentrum Norddeutschland GmbH

(ID:45970230)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/55/8d/558d4509836cd0203c5a4459391c1ee9/0128861342v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/27/a1/27a1d687530c9a416bb6a429631c65c6/0129088407v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3d/fe/3dfef65797a84446c2ec39366eb6156c/0128875162v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/72/17/72172d29682fe0bc0f58a58e285a145e/0129415057v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/cd/3ccd83eb192d70cb1a1cf1f505d84b5e/0129154593v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/c3/23c3351e1a5453b0327927dff05d0f3d/0129544911v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2d/67/2d6734a3d3cab3e9ea444c39e8f90a36/0129529589v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/dc/47/dc4726681a6ccc8157f34d14b12caf2d/adobestock-693942839--c2-a9-20wirot-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-3389x1907v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8f/ac/8facc0a081d779264af3f7a6b7b3b925/0129493475v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5a/fe/5afe3f4762e8cb41ddaa0346840b7594/0128612915v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4a/3e/4a3e221e1c8c4cc356ef7200f16cc86d/0127991860v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/60/35/6035830e367a3f0d19fa42438d07bd99/0128697470v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e9/d8/e9d82a7e14262eed57f02a3b9c14bf19/gemini-generated-image-66l5ka66l5ka66l5-2730x1536v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/a3/54a31cb0eab811647e5ef6a59ff95ec0/0129146947v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/57/d7571dfa93accb43ff8b4faa17ce8625/01-sieb-meyer-gmn-vergleichstest-rgb-2126x1196v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/90/fd/90fd3d5448546cb2b99a73df396a24a2/newsimage418166-5084x2861v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/06/8c/068cfb7208d36c477aca2588cfd4a809/0129575667v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ae/b5/aeb598fc8ddadbf47b3ab6373fd788b9/0129501004v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/a2/a7a25a5b2f973de0a53aec59ea1ae1a6/0129492013v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/21/07/210738577242edab89dadd7fb5a9bc30/0129663066v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/45/06/4506cac75a3e73ed63b260578b8ad70a/0129560848v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/06/19/0619bc8bc86ec21173ce8680825ffb9f/0129585547v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4f/0f/4f0fb6d0036a7e5b78f6c13b2cc8544b/0129468837v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/00/9e/009e804cf94753acdf1bc7e06e69e6ba/0128607882v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/63/586379bda19d8f06e6015cecb41a4967/kampagnenbild-1947x1095v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/12/d112dfa6e7df4c7af715a4833483f659/0126977441v1.jpeg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1651700/1651739/original.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113400/113491/65.gif)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/76800/76895/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/a4/68a47beec75ce/logo-cmyk-de.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2c/e4/2ce4f012a4ed181d18c45ef16b585020/0126507042v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f4/d4/f4d4cddd67247114799c38ce115d65bb/0123892120v2.jpeg)